* 請各位報名者記得填入gmail帳號,以利補課連結授權 *

* 本課程將不開立發票。「現場票」六週中只會提供「乙次」線上補課機會 *

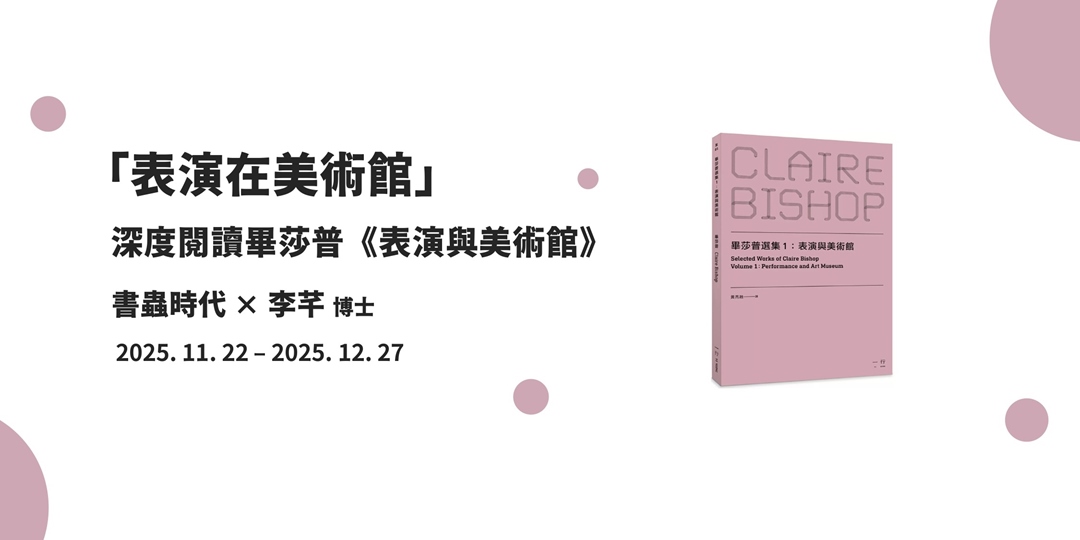

當越來越多表演在美術館中發生時,表演還是表演、美術館還是美術館嗎? 或者我們更可以問,表演變成了什麼樣的表演、美術館成為了什麼樣的美術館?這系列問題直指當代文化與藝術的核心轉變。透過六週課程深度閱讀英國藝術史學者暨藝評克萊爾・畢莎普深刻影響表演與美術館討論的五篇批判性文章、收錄於一行出版的《畢莎普選集1: 表演與美術館》,我們共同探討藝術界的結構性「身份危機」。我們一方面關注在展演場所與內容持續的變形異動時,觀眾的藝術經驗如何可能?一方面跳脫對藝術的單純欣賞,轉而探索當代藝術背後隱藏的權力關係、經濟運作、與觀看習慣。本課程旨在藉由深度慢讀的過程,邀請參與者認識畢莎普提供的概念作為思考工具,發展對個人有意義的探索途徑,理解當代藝術及其場域的樣貌、個人與藝術的可能關係、以及文化機構在當代社會中的運作模式與結構性位置。我們一同來回關注文本中討論的國際案例以及台灣當地的藝文現狀,構想我們或者作為觀眾、或者作為創作者,如何可能實踐藝術經驗。

課程形式: 六次兩小時課程。深度閱讀、引導式討論、案例研究分析及當代在地化應用。課程將以中文進行。

適合對象: 任何對當代藝術、表演、社會議題,以及文化機構背後的運作邏輯感興趣的學生與社會人士。

11/22 第一週 表演與美術館的潛力拓展?或者藝術界的困境?

11/29 第二週 委託他者的表演:外包,是否依然真切道地 ?

12/6 第三週 舞蹈在美術館中的風險與可能性:以英國泰特美術館、紐約現代美術館和惠特尼美術館為例

12/13 第四週 掠奪之地上的宮殿:文化地標與城市的金錢遊戲

12/20 第五週 手機時代,我們還會看藝術嗎?不同空間中的舞蹈展演和(不)專心的觀眾

12/27 第六週 總結批判路徑與台灣在地反思